Ob Chips, Rechenzentren, Patente oder Anwendungen – KI verändert die Spielregeln in vielen Branchen. Für Anleger bieten ETFs die Möglichkeit, den Trend der künstlichen Intelligenz ohne Einzelaktienrisiken breit gestreut und regelbasiert abzubilden. Welche Strategien dabei helfen, die Dynamik der Märkte zu nutzen und langfristig von der Innovationskraft der KI zu profitieren, erläutern im Roundtable Experten von BlackRock, STOXX und Xtrackers

€uro: Das Thema künstliche Intelligenz wird immer bedeutender. Wie behalten Sie den Überblick über die Entwicklung?

Alice Kazak (Direktorin, Teamleiterin Independents & Strategic Clients im deutschen Vertriebsteam bei Black-Rock): Gerade in den letzten 18 Monaten, spätestens seit der Einführung von ChatGPT, ist KI eines der Top-Themen. Egal, wo man hinschaut, egal, wo man Gespräche führt. Wir erwarten, dass dieser KI-getriebene Wandel der größte Umschwung zu unseren Lebzeiten sein wird. Er wird zudem mit einer Geschwindigkeit ablaufen, die wir so aus vorherigen technologischen Revolutionen nicht kennen. Um in KI investieren zu können, braucht man an erster Stelle einen strukturierten Überblick. Wir bei BlackRock gliedern das in einen sogenannten AI-Tech-Stack, auf Deutsch kann man das als KI-Wertschöpfungskette bezeichnen. Im Grunde sind das drei Bereiche, die aufeinander aufbauen.

Erstens die Infrastruktur. Das ist aktuell der Bereich, in den die größten Gelder fließen, weil die Basis geschaffen wird: Cloud-Infrastruktur, Rechenzentren und die Abdeckung des damit einhergehenden, steigenden Energiebedarfs. Zweitens die Intelligenz: Das sind Daten, aber vor allem Modelle, die etwas mit den Daten machen, also Machine Learning, Large Language Models, all das.

Drittens die Anwendungen: Am Ende stehen Apps und konkrete Einsatzbereiche, wo Menschen mit den Modellen interagieren und wo Mehrwert entsteht. Diese Gliederung hilft, die Investmentfälle sauber zu unterscheiden und Portfolios entlang der Kette auszurichten.

Welche Rolle spielt KI eigentlich heute im Asset Management?

Patrick Diel (Head of Xtrackers Sales Germany & Austria bei DWS Group): Die KI bedeutet einen großen Umbruch und ist im Portfoliomanagement ein zentraler Innovationstreiber. Sie ist heute in der Lage, komplexe Zusammenhänge besser zu analysieren und große Datenmengen nahezu in Echtzeit einzuordnen. Dabei lassen sich alternative Datenquellen nutzen, etwa Satellitenbilder, Social Media oder Lieferkettenanalysen, um Informationsvorsprünge für Portfoliomanager zu schaffen. Im ETF-Bereich ist das besonders spannend, weil wir Indizes abbilden. Wir nutzen KI bereits gemeinsam mit verschiedenen Indexanbietern, um Regelwerke zu verfeinern.

STOXX ist ein solcher Indexanbieter. Wie geht Ihr Haus mit dem Tempo der Entwicklung um?

Veronika Kylburg (Executive Director bei STOXX, Leiterin des Bereichs Global Benchmarks DAX): Es ist wirklich ein Feld mit hoher Entwicklungsgeschwindigkeit. Unsere Indizes sind streng regelbasiert. Das gilt auch für thematische Indizes. Gleichzeitig haben wir ein Rahmenwerk konzipiert, das es erlaubt, so dynamische Themen wie KI kontinuierlich neu zu bewerten. Und am Ende verändern sich alle Investmentthemen, aber nicht alle in dieser Geschwindigkeit wie KI. Der Ansatz ist: Wir nehmen eine kontinuierliche Neubewertung des Themas selbst vor und passen die entsprechenden Parameter bei Bedarf an, das können beispielsweise die Selektionskriterien, relevante Prozentschwellen für die Best-in-Class-Selektion oder die Mindestgrenzen für Umsatzanteile in KI-relevanten Bereichen und so weiter sein. Diese Parameter werden regelmäßig überprüft und neu bewertet. Das Rahmenwerk ist so gebaut, dass wir es dynamisch an die Entwicklung anpassen können. Das ist bei KI unbedingt notwendig und in der Praxis sehr hilfreich, weil sonst die Gefahr besteht, dass ein Index dem Investmentthema hinterherläuft.

Wie läuft die Entwicklung voraussichtlich weiter?

Diel: Technologische Innovationen verlaufen selten linear, sondern in Wellen. Nach einer Hypephase folgt oft eine Konsolidierung, in der sich die Gewinner durchsetzen. Bei KI wurde der Hype kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzen wir aber, was noch kommt. Nach dem ChatGPT-Moment folgte eine Phase intensiver Investitionen in Infrastruktur. Nach und nach trennt sich die Spreu vom Weizen, Unternehmen mit echter Innovationskraft liegen vorn. Das Muster kennt man aus dem Internetboom der 90er-Jahre, als viele scheiterten, aber langfristig Giganten wie Amazon und Google entstanden. Aktuell sehen wir eine breitere Implementierung von KI in Branchen wie Finanzsektor, Gesundheitswesen und Industrie. Viele fragen sich, ob die Renditen vielleicht schon weitgehend ausgeschöpft sind. Müssen Anleger befürchten, sozusagen zu spät zur Party zu kommen?

Kazak: Aus unserer Sicht stehen wir bei KI noch am Anfang. Alle Themenfonds bei BlackRock werden bewusst mit einem Investmenthorizont von zehn bis 15 Jahren konzipiert. Es geht in der Konzeption nicht um kurzfristige Hypes, sondern um langfristigen, strukturellen Wandel. Das heißt nicht, dass es keine Rücksetzer gibt. Kurzfristig kann es, wie in diesem Jahr, bei manchen KI-bezogenen Aktien zu zweistelligen Kursverlusten kommen. Die wurden aber, wie wir gesehen haben, teilweise relativ zügig wieder gutgemacht. Hier bietet gerade der ETF durch seine Diversifikation eine Risikostreuung und macht es möglich, an langfristigen Trends zu partizipieren, ohne allzu stark von Schwankungen einzelner Titel betroffen zu sein.

Wie blickt STOXX auf den aktuellen Boom der künstlichen Intelligenz?

Kylburg: Zur Frage, ob wir schon am Ende einer KI-Blase sind: Es gibt viele Studien mit langfristigen Prognosen über zehn bis 15 Jahre und darüber hinaus. Bis sich KI in unserem Alltag wirklich durchsetzt, wird es trotz des hohen Tempos noch dauern, und das bedeutet, dass das Thema weiterhin großes Wachstumspotenzial bietet. Die konkrete Umsetzung des KI-Themas bei STOXX: Die KI-Wertschöpfungskette wurde bereits erwähnt. Wir betrachten das Thema ähnlich und gliedern unser Indexangebot in zwei Hauptkategorien: Infrastruktur sowie Anwendungen und Adopters. Im Infrastrukturindex befinden sich Unternehmen, die das Grundgerüst für KI bereitstellen und heute bereits deutlich Umsatz damit erzielen. Der andere Bereich, also der Bereich KI-Anwendung, umfasst Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen oder aussichtsreiche Ansätze dafür haben. Hier spielen Patentdaten eine zentrale Rolle. Deshalb bieten wir zwei Indizes: Infrastruktur sowie Adopters and Applications.

Wie stellen Sie sicher, dass der Trend korrekt abgebildet wird und kein Hype dominiert?

Kylburg: Im Index haben wir drei Kategorien: Pure Player, Marktführer und Innovatoren. Pure Player sind die Unternehmen, die KI-Infrastruktur anbieten und heute schon monetarisieren. Diese sind im Infrastrukturindex enthalten. Bei den Marktführern schauen wir stark auf Umsatzdaten und teilen sie in Subthemen ein. Grundlage ist ein umsatzbasiertes Klassifizierungssystem (RBICS). Wir prüfen, welche Subthemen relevant sind für KI und wie viel Umsatz ein Unternehmen dort im Vergleich zu anderen macht. Dann betrachten wir zum Beispiel die Top 20 Prozent der Unternehmen pro Subthema. Bei den Innovatoren kommen Patentdaten ins Spiel. Das sind die Kernfaktoren: Umsatzdaten, Patentaktivität und ein sauber definiertes Set an KI-Subthemen. Bei den Pure Playern ist es etwa so, dass wir auf einen Umsatzanteil von mehr als 50 Prozent im KI-Kerngeschäft schauen. Die Unternehmen müssen daraus also schon substanziell Erlöse erzielen.

BlackRock arbeitet eng mit STOXX zusammen. Wie bereiten Sie die Einführung eines Themenfonds vor?

Kazak: Ich gebe gern Einblicke, wie aus einer Idee eine Anlagestrategie wird. Bei thematischen ETFs, auf Deutsch börsengehandelte Fonds, oder Fonds beginnt alles bei uns auf einer gemeinsamen Plattform mit aktiven und indexbasierten Investmentexperten. Dort wird die Investmentthese definiert, geprüft und kritisch mit den langfristigen Makrokräften, MegaForces, des BlackRock Investment Institute abgeglichen. Es geht um die Frage, ob das Thema wirklich das Potenzial hat, an einer innovativen Kraft wie KI zu partizipieren. Bei einem ETF arbeiten wir früh mit dem Indexanbieter zusammen. Bei KI-ETFs auf STOXX-Indizes stellen wir sicher, dass jede Aktie im Fonds mindestens 20 bis 30 Prozent ihres Umsatzes im KI-Bereich erzielt, um überhaupt für den Index infrage zu kommen. Das schafft Produkte mit echter thematischer Substanz.

Wie wichtig ist die Abgrenzung des KI Themas von allgemeiner Technologie?

Diel: Tech ist ein Sektor mit definierter Abgrenzung. Vieles, was man landläufig als Tech einordnet, liegt tatsächlich in anderen Sektoren, etwa Communication Services. In Tech-ETFs finden sich zudem viele Unternehmen, die nur am Rand mit KI zu tun haben. Wer gezielt das KI-Megathema abbilden will, sollte sich auf Unternehmen konzentrieren, die KI-Marktführer sind und aufgrund ihrer Innovationskraft – was über Patente messbar ist – gute Chancen haben, auch in mehreren Jahren erfolgreich zu sein. Ein KI-ETF kann die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, von Cloud-Computing und Cybersecurity über Deep Learning bis zur Produktion. Klassische Tech-ETFs wie etwa der Nasdaq 100 sind stark von US-Giganten dominiert. Gut strukturierte KI-ETFs bieten idealerweise mehr geografische Streuung und eine breitere Einzeltitel-Diversifikation. Beispiel Gewichtung: Nvidia kommt im Nasdaq auf rund zehn und im S&P 500 auf etwa acht Prozent. Breiter gesteuerte thematische Indizes setzen solche Gewichte regelmäßig auf unter fünf Prozent zurück, um Klumpenrisiken zu reduzieren.

Zum Stichwort Patente, das Laien schwer greifen können: Wie gehen Sie hier vor?

Diel: Patente sind objektiv und quantifizierbar. Für regelbasiertes und emotionsloses Investieren ist das wichtig. Reine Umsatzdaten blicken eher in den Rückspiegel. Wenn man nach vorn schauen will, sind Patente in einem innovationsgetriebenen Bereich wie KI zentral. Unternehmen mit kontinuierlicher Patentaktivität investieren erfolgreich in Forschung und Entwicklung und bauen Wettbewerbsvorteile sowie zukünftige Umsatzquellen auf. Viele führende KI-Unternehmen haben die Grundlagen vor Jahren gelegt. Nvidia etwa hat zwischen 2015 und 2020 seine Patentbasis stark ausgebaut und ist heute Marktführer bei KI-Chips. Studien zeigen, dass Unternehmen mit hoher Patentaktivität im Schnitt höhere Umsatzwachstumsraten erzielen können als der Branchendurchschnitt. Patente ermöglichen es, Märkte ohne sofortige Konkurrenz zu erschließen. Deshalb sind Patente in unseren thematischen KI-ETFs ein treibender Faktor. Neben den bekannten Namen identifizieren wir auch kleinere, aber sehr interessante Unternehmen.

Auch bei STOXX spielen Patente eine große Rolle. Wie erfassen und bewerten Sie diese?

Kylburg: Unternehmen mit hoher Patentaktivität haben ein hohes Potenzial, langfristig Wert zu schöpfen. Zudem können sie sich eine Marktposition erarbeiten, die nicht so leicht von anderen Unternehmen oder Nachahmern angegriffen werden kann. Patente sind da ein zentraler Baustein, weil sie einerseits Innovationskraft abbilden, andererseits Schutz bieten. Wir arbeiten mit einer Patentdatenbank zusammen. Sie unterscheidet nicht nur die Quantität der Patente, sondern bewertet auch die Qualität, etwa wie breit anwendbar, wie tief technologisch, wie anschlussfähig an relevante Subfelder und wie stark die Zitationsdichte ist. Die reine Patentanzahl genügt nicht. Es geht darum, ob ein Patent tatsächlich wirtschaftlich und technologisch tragfähig ist.

Hätten Sie ein Beispiel?

Kylburg: Ja, aus dem Subsektor der KI-Anwendung. Beispiele sind Biopharma-Unternehmen oder Diagnostikunternehmen, die KI einsetzen, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Trefferquoten zu erhöhen oder die Auswertung und Bildgebung zu verbessern.

Bevor wir zu konkreten Produkten kommen: Was spricht aus Ihrer Sicht generell für ETFs, um in das Thema KI zu investieren?

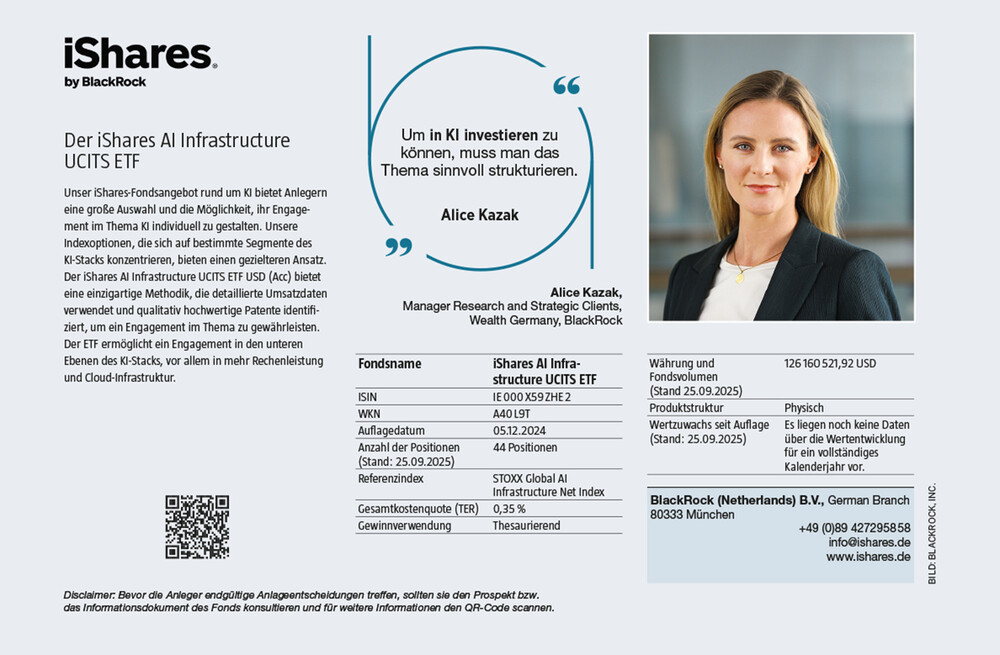

Kazak: ETFs sind liquide, transparent, kosteneffizient und breit diversifiziert. Gerade die Diversifikation ist wichtig: Mit einer einzigen Wertpapierkennnummer investiert der Anleger in einen ganzen Korb an Titeln. Beim iShares AI Infrastructure ETF sind es aktuell 44 Titel. In KI-Segmenten sehen wir teils Schwankungen von rund 30 Prozent bei Einzeltiteln. Die breite Streuung eines ETFs kann die Volatilität einzelner Titel abfedern, weil sich das Risiko auf viele Namen verteilt. Das ist für Anleger ein praktischer Vorteil, zumal die Umsetzung einfach und die Kostenstruktur im Regelfall attraktiv ist.

Finden sich noch zusätzliche Argumente für das ETF-Investment?

Kylburg: Als Indexenthusiastin bin ich naturgemäß pro ETF gegenüber dem Halten von Einzeltiteln. Privatanleger greifen oft zu bekannten Namen, bleiben aber nicht immer konsequent informiert. Dann verpasst man womöglich den Moment, in dem ein ehemals prominentes Unternehmen an Relevanz verliert, und realisiert unbemerkt Verluste. Ein Index/ETF mildert das Risiko durch Diversifikation und laufende Überprüfung. Unsere Indizes werden mehrmals im Jahr daraufhin kontrolliert, ob die Zusammensetzung den Parametern entspricht. Zudem prüfen wir regelmäßig die Parameter selbst und passen das Rahmenwerk an, damit das Thema weiterhin korrekt abgebildet wird. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Index thematisch „veraltet“, also nicht mehr die relevanten Unternehmen im KI-Bereich enthält. In der Summe ist das eine Art Sicherheitsaspekt auf zwei Ebenen: Diversifikation und methodische Pflege.

Diel: Noch ein wichtiger Punkt: Einzeltitel schwanken stärker. Viele Anleger überschätzen ihre Risikotoleranz und verkaufen dann im falschen Moment. Ein ETF nimmt emotionale Fehler ein Stück weit aus dem Prozess, da regelbasiert und systematisch vorgegangen wird. Außerdem greifen Privatanleger oft nur zu den fünf großen Namen. In puncto Bewertung kann ein thematischer, breit angelegter Ansatz attraktiver sein. Der Nasdaq liegt beim KGV etwa bei 30, die Magnificent Seven bei rund 34, während unser Global AI and Big Data Index bei ungefähr 23 liegt, weil dort nicht nur die am stärksten gehypten Namen, sondern auch Hidden Champions enthalten sind. Kazak: Eine wichtige Ergänzung noch zur Einordnung aktiver Fonds versus Index: BlackRock bietet beides auf KI an. Als Faustregel gilt: Je spezifischer und granularer ein Themenbereich ist, desto eher wird eine Indexstrategie gewählt. Aktives Management braucht eine gewisse Breite und Divergenz, um Selektionserträge zu heben. Bereiche wie KI-Infrastruktur oder KI-Apps sind enger gefasst und eignen sich daher gut für einen Indexansatz.

Wie äußert sich das dann konkret im ETF-Produktangebot?

Kazak: Wir haben mehrere KI-Strategien, die die Bereiche Infrastruktur, Intelligenz und Anwendungen abdecken. Auf ETF-Seite sind es im Kern zwei Strategien: einmal eine Strategie auf Infrastruktur, die Infrastruktur und Teile der Intelligenz (Daten und Modelle) abdeckt, und eine Strategie, die sich stärker auf die spätere Stufe der Wertschöpfungskette fokussiert, also Anwendungen. Hier möchte ich den iShares AI Infrastructure ETF hervorheben. Er konzentriert sich auf Chips, Rechenzentren und die dafür nötige Energieversorgung. Das bildet das Fundament für alle weiteren Entwicklungsstufen der KI, und wir stehen noch am Anfang. Aktuell fließen massive Investitionen in die Infrastruktur, dort fallen rund 60 Prozent der KI-Kosten an. Mit dem Infrastruktur-ETF erhalten Anleger Zugang zu einem ganzen Wertpapierkorb an Titeln, die diesen Ausbau tragen.

Wie funktioniert in der Praxis ein KI-ETF mit patentbasierter Aktienauswahl?

Diel: Unser Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF ist einer der größten KIETFs am Markt mit über fünf Milliarden Euro Assets und einer Historie von mehr als sechs Jahren. Ein wesentlicher Treiber ist ein patentbasiertes Screening, um Unternehmen mit hoher Innovationsintensität in KI und Big Data zu identifizieren. Die Auswahl erfolgt systematisch nach Subthemen wie Deep Learning, Natural Language Processing, Cloud-Computing und Cybersecurity. Aktuell umfasst das Portfolio 89 Unternehmen aus elf Ländern. Entscheidend ist nicht nur die Anzahl, sondern auch die thematische Breite der Patente. Die Methodik haben wir hier mit Nasdaq entwickelt. Halbjährliche Anpassungen halten die Innovationsführer im Portfolio.

KI ist systemrelevant und dringt in immer mehr Bereiche vor. Wie wichtig ist hier Cybersicherheit?

Kazak: KI und Cybersicherheit sind auf mehreren Ebenen verknüpft. Erstens erhöht KI die Risiken, weil Angriffe wie Phishing ausgefeilter und teils automatisierbar werden. Gleichzeitig verbessert KI die Abwehr durch leistungsfähigere, teils automatisierte Bedrohungserkennung und senkt Programmierkosten. Beide Themen gehen Hand in Hand. Wir bieten dazu als Investmentopportunität einen ETF im Bereich digitale Sicherheit an, der Cybersicherheit bündelt. KI als Megatrend steigert die Umsätze in diesem Bereich, verbessert Lösungen und stützt steigende Margen.

Europa erhöht massiv die Verteidigungsausgaben. KI treibt andere Tech-Bereiche an. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Defense-ETFs?

Kylburg: Verteidigung und KI sind Fokusthemen und greifen ineinander. KI ist zentral in der Verteidigungslandschaft und für thematische Defense-Indizes und -ETFs. Cybersicherheit und Bedrohungserkennung sind KI-gestützt und erhöhen die operative Effizienz. In der „Rearm Europe“-Initiative wurden sieben kritische Fähigkeitsbereiche identifiziert, darunter KI, Quantencomputing, Cybersicherheit und elektronische Kriegsführung. Diese Bereiche überschneiden sich, und entsprechende Indizes bilden sie ab.

KI bringt Robotik voran und damit auch den Teilbereich der Drohnen, der starke Beachtung findet. Wie sehen Sie die Rolle der KI in Europas Verteidigung und auch in Anlageprodukten?

Diel: KI und Robotik sind Treiber der Modernisierung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Neben Cybersicherheit entstehen autonome Systeme, etwa die nächste Generation autonomer Kampfpanzer, und große Drohnenplattformen in Europa. Patente spielen dabei eine große Rolle. Nach NATO-Zielen sollen bis 2035 fünf Prozent des BIP in Verteidigung fließen, davon rund 1,5 Prozentpunkte in Infrastruktur, Cybersicherheit und Resilienz. Mit STOXX haben wir den Xtrackers Europe Defense Technology ETF entwickelt. Der Index umfasst nicht nur klassische Verteidigung, sondern auch Drohnen, Satellitensysteme und Cybersicherheit. Ein Teil des Screenings erfolgt patentbasiert, um Marktführer mit hoher Innovationskraft zu identifizieren, die voraussichtlich die Aufträge der kommenden Jahre erhalten.

Eine grundsätzliche Frage: Wie können Anleger Themenfonds strategisch ins Portfolio einpassen?

Diel: Viele Anleger sind bereits breit über marktweite ETFs investiert, etwa den MSCI World, der die großen Tech-Namen mit hohem Gewicht enthält. KI-Themen-ETFs eignen sich als Beimischung im Core-Satellite-Ansatz: Der Core bleibt breit, Satelliten setzen gezielte Wachstumsimpulse auf langfristige Themen. Wichtig ist, Klumpenrisiken im Zusammenspiel zu managen. Ein KI-ETF sollte keine extremen Übergewichte bei Einzeltiteln haben, sonst verdoppelt der Investor bestehende Konzentrationen.

Kylburg: Hier stimme ich zu: Core-Satellite ist sinnvoll, aber man sollte bestehende Übergewichte beachten. Marketcap-gewichtete Core-Indizes können teils sehr hoch gewichtete Unternehmen enthalten, vor allem wenn es keine Kappung gibt. Wer KI als Satellit ergänzt, kann ungewollt diese Konzentration noch erhöhen. Daher sollte die Indexzusammensetzung eines ETFs stets genau angeschaut werden. Es ist wichtig zu wissen, worin man investiert ist. Mit einem diversifizierten Satelliten lässt sich das persönliche Fokusthema abbilden, ohne die Gesamtbalance zu verlieren und in eine Übergewichtung zu geraten, die zum Renditerisiko werden kann.

Kazak: Unter der Annahme, dass KI ein Haupttreiber von Wachstum und Effizienz bleibt, wird die Allokation in KI steigen. Unsere Zweiteilung in Infrastruktur versus Adopters and Applications erlaubt auch eine risikoorientierte Steuerung: Der AI Infrastructure Index weist ein aktives Risiko von etwa elf Prozent gegenüber globalen Aktien auf, der AI Adopters and Applications Index von etwa fünf Prozent. Anleger können je nach Präferenz und Risikobudget zwischen beiden Strategien gewichten und so das Portfolio innerhalb des KI-Themas steuern.

Das Interview führte Frank Mertgen, Chefredakteur von €uro

Bevor die Anleger endgültige Anlageentscheidungen treffen, sollten sie den Prospekt bzw. das Informationsdokument des Fonds konsultieren und für weitere Hinweise die Website des Anbieters besuchen bzw. den QR-Code im Informationsfeld scannen.

Mein Konto

Mein Konto