An der Börse ist die Technologie gegen Angriffe mit Quantencomputern noch ein Geheimtipp. Wie Anleger investieren

Es ist ein Experiment mit revolutionärem Potenzial: sichere Verschlüsselung von Kommunikation, die auch durch Hackerangriffe mit künftigen Quantenrechnern nicht geknackt werden kann. Und überraschend einfach, ohne die für quantenphysikalische Wirkungen der Supraleiter in Quantencomputern notwendige aufwendige Kühlung. Mit sogenannter Quantum-Key-Distribution-(QKD-)Kryptografie konnten Wissenschaftler der Europa-Tochter des japanischen Technologiekonzerns Toshiba Daten abhörsicher verschicken in dem kommerziell genutzten 254-Kilometer-Glasfasernetz zwischen Frankfurt, Kirchfeld und Kehl. Die Sensation sind die Glasfasern und die Technologie: die sogenannte Quantenverschränkung, einfach erklärt Wechselwirkungen zwischen jeweils zwei Teilchen, die kleiner als Atome sind und sehr weit voneinander entfernt sein können. Messungen an einem Partikel haben quantenphysikalische Auswirkungen auf ein weit entferntes anderes Teilchen. Über diese „Kanäle“ zwischen Pärchen ist es möglich, Information abhörsicher zu vermitteln.

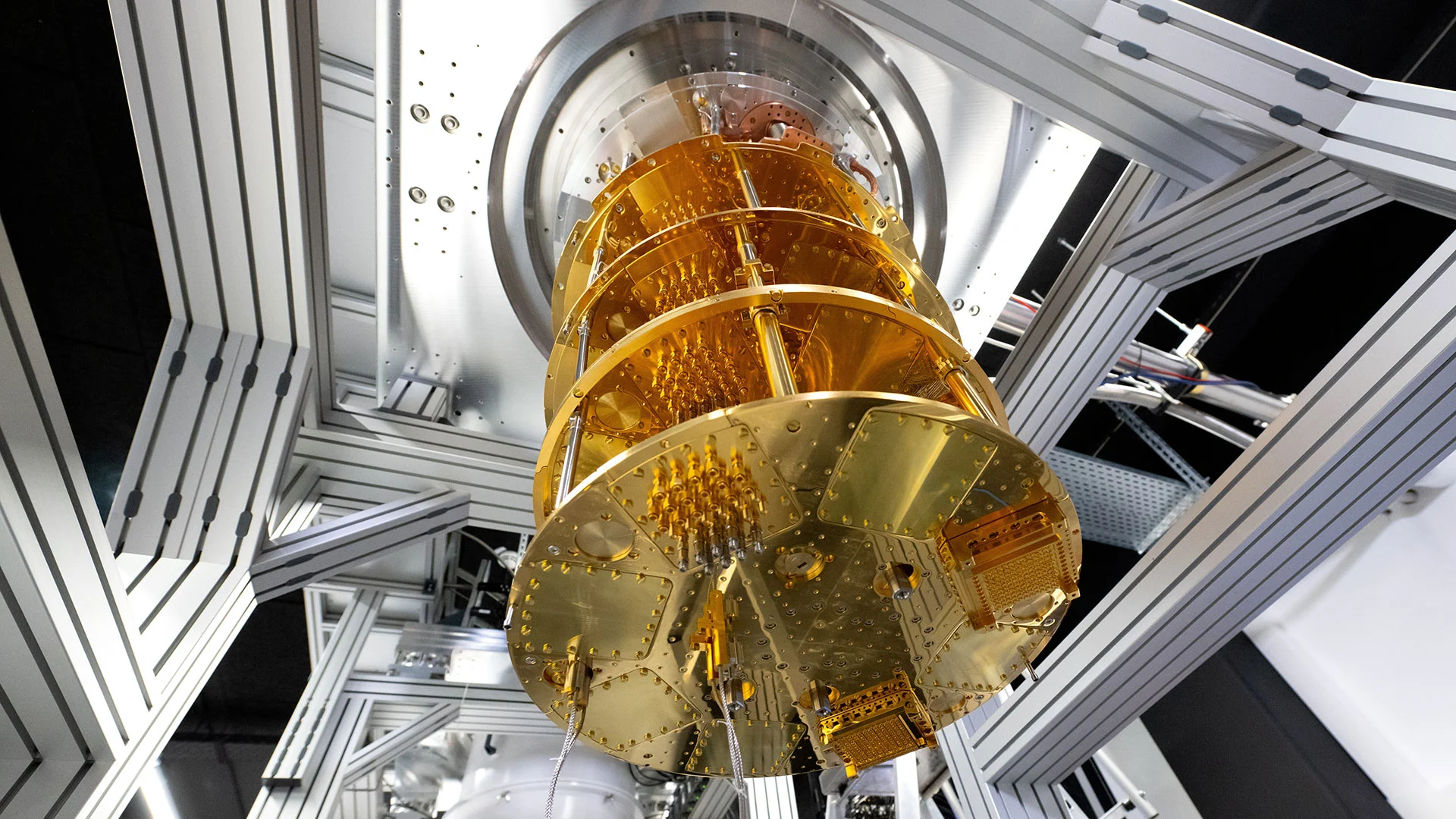

„Das öffnet die Tür, um viele quantenphysikalische Technologien aus den Forschungslaboren in Kommunikationsnetze zu übertragen“, berichtete Robert Woodward, Chef des QKD-Forscherteams bei Toshiba Europe, der britischen Wirtschaftszeitung „Financial Times“. „Weltweit arbeiten Teams von Wissenschaftlern und Regierungen am Aufbau von Quantennetzwerken in großem Maßstab, nicht nur für Kommunikation, auch für alltägliche Anwendungen wie Navigation“, berichtet James Millen, Quantenphysiker am King’s College in London. Millen ist bei Entwicklungen bei Technologien zur Datenverschlüsselung, die Hackerangriffen mit Quantencomputern standhalten sollen, auf dem neuesten Stand. Er macht das Marktpotenzial des Toshiba-Experiments deutlich: „Diese abhörsichere Kommunikation ist auch über Satelliten möglich, Glasfaser ist jedoch wesentlich günstiger.“ Noch sind die Hindernisse auf dem Weg zu leistungsfähigen Quantenrechnern, die es mit den schnellsten herkömmlichen Supercomputern aufnehmen können und später deren Leistung um ein Vielfaches überflügeln sollten, groß. Forscher kommen bei der Lösung der Probleme von Quantenrechnern jedoch schneller voran als erwartet. Dazu zählen instabile und zu wenige Recheneinheiten, sogenannte Qubits, und die Fehleranfälligkeit der Maschinen.

Q-Day schon im nächsten Jahrzehnt möglich

Das setzt die Datenschutzbehörden in den USA und in Großbritannien in Alarmbereitschaft: „Die große Gefahr für die herkömmliche Kryptografie durch künftige fehlerresistente Quantenrechner wird sehr gut verstanden“, begründet Großbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC) die jüngst beschlossenen Maßnahmen. Bis 2035 wollen die Briten Verschlüsselungstechnologien in besonders sicherheitsrelevanten Bereichen auf Post-Quanten-Kryptografie umstellen. Quantenrechner könnten in naher Zukunft bisher sichere Verschlüsselungen, wie die häufig verwendete Public-Key-Encryption-(PKE-)Kryptografie, leicht knacken. Dieser sogenannte Q-Day könnte nach Einschätzung der Experten der NCSC schon in der Mitte des nächsten Jahrzehnts stattfinden. Als Microsoft im Februar überraschend seinen eigenen Quantenchip Majorana vorstellte, warnte der größte Softwarekonzern der Welt, dass Quantenrechner, die Technologien wie PKE mühelos überwinden, in wenigen Jahren verfügbar sein könnten. In den USA veröffentlichte das National Institute of Standards (NIST) im vergangenen Jahr Standards für quanten sichere Technologien für Behörden und Unternehmen. Europol warnte im März, dass Quantencomputing in Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) und der Kryptowährungstechnologie Blockchain Reichweite, Geschwindigkeit und Komplexität krimineller Angriffe verstärken.

Spezialmärkte mit hohem Wachstum

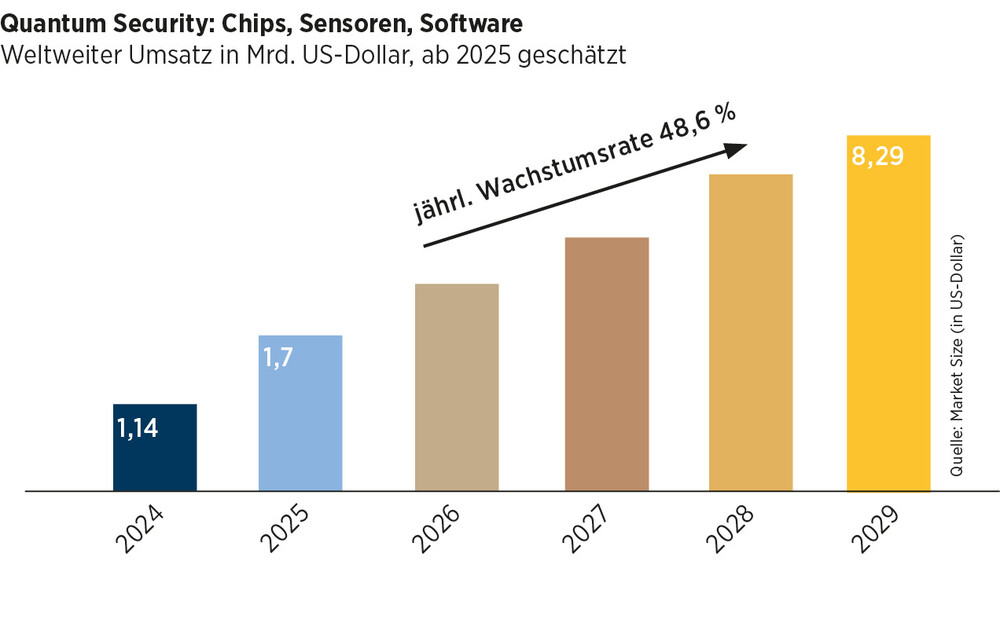

Wer sind nun die Akteure in den noch sehr jungen Märkten zur Entwicklung von Technologien zur Abwehr von Cyberangriffen durch Quantenrechner? Ähnlich wie bei Quantenrechnern, wo die Entwicklung der Quantenchips von Technologieriesen wie Alphabet mit Google, IBM und Microsoft geprägt wird, sind diese Techriesen dank ihrer personellen, wissenschaftlichen und finanziellen Ressourcen auch bei Technologien für quantensicheren Datenschutz vorn dabei. In Japan ist es Toshiba, im Reich der Mitte China Telecom, in Südkorea SK Telecom. Auch Pioniere beim Bau von Quantenrechnern wie IonQ und D-Wave Quantum entwickeln Technologien zur Abwehr von Cyberangriffen. Bei Riesen und Pionieren fällt auch die Entwicklung der Sicherheitstechnologie in den Bilanzen bisher kaum ins Gewicht. So klein die Märkte bislang sind, sind doch die Wachstumsraten laut den Experten von The Business Research Company enorm: Sie schätzen die Erlöse mit quantensicheren Chips, Sensoren, Software und Dienstleistung für 2024 auf 1,14 Milliarden Dollar, für 2028 auf rund 8,3 Milliarden Dollar. Mit Wachstumsraten von fast 49 Prozent pro Jahr hätte sich der Markt bis dahin verachtfacht. IBM betreibt das größte Arsenal von Quantencomputern, die weltweit von mehr als 250 Institutionen, überwiegend in Wissenschaft und Forschung, genutzt werden. Der Konzern ist mit Alphabets Google führend bei Quantencomputerchips. Software und Technologien für Cybersecurity einschließlich quantenresistenter Kryptografie liefern geschätzte drei bis fünf Prozent des Umsatzes. Zahlen dazu veröffentlicht IBM nicht.

Bluechips und drei Hot Stocks

Sollten in der heutigen Marktnische hohe zweistellige Milliardenbeträge umgesetzt werden, dürfte auch IBM ein relevanter Anbieter sein. Der französische Elektronik- und Rüstungskonzern Thales sollte es schon jetzt sein. Mit rund vier Milliarden Euro lieferte die Thales-Sparte Cyber & Digital 2024 fast ein Fünftel von 20,6 Milliarden Euro Umsatz. Die Technologien der Franzosen werden für den Aufbau des quantensicheren europäischen Kommunikationsnetzwerks EuroQCI genutzt. Thales entwickelt postquantentaugliche Kryptografie-Algorithmen, die von der US-Behörde NIST genehmigt wurden, hat Komponenten in seinem Portfolio, die mit dem Verschlüsselungsstandard QKD kompatibel sind, und arbeitet mit der französischen Technologieberatung Sopra Steria an quantensicheren Lösungen für Kreditinstitute, auch für Amerikas Bankenriesen Wells Fargo. Auch der Markt für die von NIST in den USA und NCSC in Großbritannien forcierte Post-Quantum Cryptography (PQC) ist mit geschätzten 310 Millionen Dollar Umsatz im vergangenen Jahr noch in einem sehr frühen Stadium. Die US-Firma Imarc schätzt die Erlöse für 2033 auf etwas mehr als 17 Milliarden Dollar. Prognosen für so lange Zeiten sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Hensoldt, Thales, IBM

Fortschritte in der Entwicklung der Quantenrechner, der Chips und der entsprechenden Kryptografie haben großen Einfluss auf die Marktentwicklung. Der Spezialist für Elektronik und Radartechnik im Rüstungssektor, Hensoldt, entwickelt seit 2023 im Auftrag der französischen Regierung PQC-Technologien zur Abwehr von Cyberangriffen durch Quantenrechner auf militärische und zivile Plattformen. Die Technologie gehört zur Sparte Quantum Sensing and Technologies, die Hensoldt Anfang 2024 eingerichtet hat. Auch wenn für den Bereich noch keine Umsätze ausgewiesen werden, signalisiert die Sparte die Bedeutung von Quantencomputing und Kryptografie bei Hensoldt und im Rüstungssektor. Auch Thales, IBM und Amazons Cloud-Sparte AWS sind bereits im Geschäft. Sowie die Chipkonzerne NXP Semiconductors, STMicroelectronics und Infineon mit computerähnlichen Chips, sogenannten Mikrocontrollern für die PQC-Technologie. Auch wenn das in den Bilanzen dieser Konzerne nicht ersichtlich ist.

Bei Sealsq, dem seit Dezember an der Nasdaq notierten Schweizer Entwickler spezieller Hardware und Mikrocontroller, ist das Geschäft mit Quantensicherheit der wesentliche Treiber. Die Komponenten schützen Daten nach Sicherheitsstandards wie PKE oder PQC. Sollte sich die Technologie der kleinen Firma aus Cointrin bei Genf durchsetzen, könnte Sealsq im Portfolio eines größeren Unternehmens landen. Zu den Kunden der Schweizer zählen Cisco bei Netzwerken, Landis +Gyr bei intelligenten Stromzählern, Medtronic in der Medizintechnik, Siemens bei digitalen Fabriken und Parrot im Rüstungssektor. Für den Pionier in den jungen Märkten erwarten Analysten für 2025 bei 14 Millionen Dollar Umsatz 19,5 Millionen Verlust. Bei einer Verdopplung der Erlöse auf mehr als 31 Millionen Dollar 2026 soll sich das Minus auf knapp zehn Millionen halbieren. Das ist bei kleinen, schnell wachsenden Unternehmen üblich. Wegen der hohen Ausschläge der Aktienkurse von Aufsteigern wie Sealsq, die sich im Markt noch etablieren müssen, sind diese Hot Stocks Investments für risikofreudige Anleger, die auch bei starken Kursrückschlägen von der Technologie der jeweiligen Firma überzeugt bleiben.

Das kanadische Start-up Quantum eMotion ist der einzige börsennotierte Entwickler einer Technologie, die Zufallscodes für einen quantensicheren Schutz von Daten generiert. Die Wirksamkeit ihrer Technologien testen die Kanadier auf IBMs Qiskit Quantum Computing Platform. Allerdings ist Quantum eMotion als Unternehmen noch in einem sehr frühen Stadium. Die Technologien liefern bisher keine nennenswerten Erlöse, die Firma schreibt Verluste, für 2024 lag das Minus per Ende September bei rund 720 Millionen US-Dollar. Für den Ausbau des Geschäfts sind die Kanadier auf zusätzliche Investoren angewiesen. Arqit Quantum, der bisher nur an der Nasdaq gehandelte britische Entwickler von Kryptografie (PKI) zur Abwehr herkömmlicher Cyberangriffe, hat seine Technologie für Attacken durch Quantenrechner aufgerüstet. In den USA empfehlen Partner wie der Cybersecurity-Konzern Fortinet und IT-Riese Hewlett Packard Enterprise (HPE) Arqits Technologie ihren Kunden. Die Anfang April vorgelegten vorläufigen Zahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres bis September machten Anleger nervös: Für 18 000 bis 67 000 Dollar Umsatz und 24,7 Millionen Reserven ist der Börsenwert des Hot Stocks, aktuell über 200 Millionen US-Dollar ambitioniert. Es ist damit ein Titel für risikofreudige Anleger

Hinweis auf Interessenskonflikte: Der Vorstand der Börsenmedien AG, alleinige Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM

Mein Konto

Mein Konto